L’Abbaye cistercienne de la Vieuville

et ses religieux

L'abbaye de la Vieuville, fondée aux alentours de 1137, est fille de Savigny. Elle fut rattachée à l'ordre de Citeaux en même temps que sa maison mère, en 1147.

L’abbaye de la Vieuville

"D'argent écartelé par un filet de sable, à une tour de gueules en chaque quartier" (1677).

Geldouin, seigneur de Dol, fonda cette abbaye le 29 août 1140 suivant la charte de Bégar : mais Du Paz, qui avait vu l'acte de fondation, dit qu'il est daté de 1137.

Cette abbaye, située près de Dol, dans la paroisse d'Epignac, devait avoir sept religieux. Son abbé jouissait d'un revenu annuel de deux mille cinq cents francs.

Abbé Tresvaux[1]

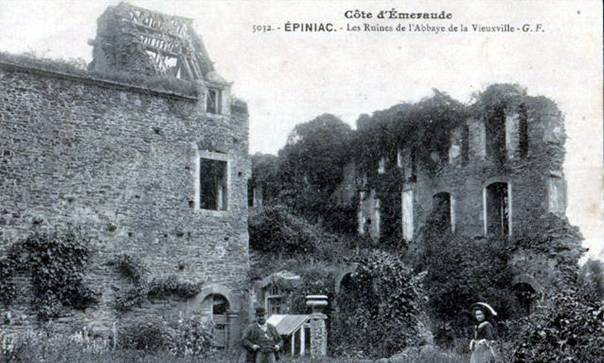

Le bâtiment prioral de l'abbaye au début du 20 ème siècle (cpa Germain, T. Guérin, Saint-Malo).

Fondation.

L’abbaye est fondée en 1137 par Gelduin de Landal[2] en Broualan et donnée par lui aux moines cisterciens de Savigny dans le diocèse d’Avranches[3].

« Moi, Gilduin, fils de Hamon, je donne en aumône perpétuelle aux moines de Savigné ma terre de La Vieil-ville, de Veteri Villa, avec toutes ses dépendances, pour y être édifiée une abbaye en l'honneur du Sauveur du monde et de la benoiste Vierge Marie, pour le repos de mon âme, de celle de mon épouse Adélise, et de celles de mes enfants ; je donne aussi mon étang qui est sur la rivière de Landal, etc. » Cette donation se fit en présence de Geoffroy Leroux archevêque de Dol[4] et de Gilduin de Dol[5], époux de Noga, qu'il ne faut pas confondre avec le fondateur, ainsi que Guillaume de Milliac, Aleman de Perioch, Guiguen de Riwas, Thomas Boutier[6], et Noga sa femme fille de Guillaume Morel, qui avaient quelques droits ou quelques présentations sur une partie de ce qui avait été donné par Hamon[7].

Le

8 août 1137, l’archevêque de Dol, Geofroi Le Roux avait béni l’enclos et le

cimetière de la nouvelle abbaye ; en septembre 1141, le même prélat avait

consacré le premier abbé de la Vieuville, Robert[8].

Cette même année il invite son frère à céder une terre aux religieux précisant

qu’il est de son devoir de les protéger[9].

Le

8 août 1137, l’archevêque de Dol, Geofroi Le Roux avait béni l’enclos et le

cimetière de la nouvelle abbaye ; en septembre 1141, le même prélat avait

consacré le premier abbé de la Vieuville, Robert[8].

Cette même année il invite son frère à céder une terre aux religieux précisant

qu’il est de son devoir de les protéger[9].

Le jour même de la bénédiction du monastère, Hervé Taun se donna en personne aux religieux, en même temps qu’il leur abandonnait sa terre en La Boussac[10].Un peu plus tard, vers 1160, Jean, évêque de Dol, confirma aux moines la donation que leur avait faite la sœur de Geffroy[11] Cortepie, femme de Geffroy l’Epine[12], de la petite dîme de Launay, en La Boussac[13].

En 1137, Gilduin de Montsorel[14] met à leur disposition des bas-fonds marécageux situés entre Landal, le Tradival et le Guyoul. S’y ajoutent la lande de Chadeville et la terre de la Bigotière, ainsi que des droits de pêche dans les étangs de Landal[15]. S’y ajoutent deux portions de la dîme de Meillac « duas partes decimae in parochia de Milliac[16]. »

En 1141, Jean de Dol, seigneur de Combourg[17] et Noga sa mère, abandonnaient à l’abbaye de la Vieuville, qui en firent une grange ou un prieuré, l’ermitage de leur bois de Bourgoët en Dingé[18]. Il concède également une vigne à Dol, une maison à Combourg et la moitié des droits coutumiers qu’il percevait sur la pêche en la paroisse de Hirel. Un long conflit va par la suite opposer les forestiers de la forêt de Bourgoët donné par Jean II de Dol-Combourg[19].

Avant 1147, toute une famille de Meillac[20], les enfants de Geoffroy Troussier de Meillac, fit une autre donation à la même abbaye ; cette famille se composait de Manasser et Guillaume, fils de Gaultier Troussier, de Damette leur sœur, son mari Guillaume de La Sauvagère et leurs enfants, Hingand et Geffroy ; tous donc donnèrent aux moines de la Vieuville la chapelle de Nazarie[21], avec la terre d’aumône qui en dépendait, et quatre vingt arpents de terres situées dans le voisinage et comprenant un plessis, une motte, un moulin, des étangs et des prés ; ils autorisèrent, en outre, les religieux à prendre dans leur forêt le bois nécessaire à leur chauffage et à la construction des maisons dont ils pourraient avoir besoin dans ce lieu, et leur permirent même de faire paître leurs troupeaux dans leurs bois.

En témoignage de reconnaissance, les moines offrirent 4 livres à leurs bienfaiteurs. Quand aux Troussier, ils déclarèrent que la terre qu’ils donnaient était entièrement exempte de tout impôt, et ils firent confirmer leur donation par Jean de Dol et par Noga sa mère. Cette confirmation fut faite très solennellement en 1147 en présence du doyen Hugues, de Geffroy et Raoul Graëlent, chanoines de Dol, et de plusieurs autres personnages distingués[22]. Toutefois, les religieux de la Vieuville ne conservèrent pas sans difficultés la terre de la Chapelle Nazarie ; les héritiers des Troussier, dont un certain nombre prenaient le nom de Meillac, cherchèrent chicane aux moines. Arsculfe de Soligné seigneur de Combourg[23] prit leur défense, il approuva la vente que Robert, fils de Lambert Le Poigneor fit à la Vieuville d’une terre en Meillac située dans le fief des Troussier et fit se réunir les deux parties sans que les moines eussent trop à en souffrir[24].

À cette première donation, Zacharie de Montsorel[25], fils du fondateur de La Vieuville, ajoute en 1165 celle de son domaine voisin de Pirieuc[26]. À la même époque enfin Olivier de Pleugueneuc cède la dîme qu'il possédait sur la chapelle de Nazary[27].

En 1150, Floride, épouse de Bertrand du Guesclin, seigneur de Guarplic, donne, à la mort de son mari, la terre de la Fresnaye aux moines de l'Abbaye de la Vieuville, fondée cinq ans auparavant. On suppose que cette terre venait d'elle et qu'elle était de la maison de Landal parce que la paroisse de la Fresnaye relevait de la seigneurie de ce nom. Outre Geoffroy, Floride donna à Bertrand deux autres fils, Richard et Guillaume, cité dans l'acte de 1180. Par cet acte Geoffroy Waglip ou Gayclip, aïeul du connétable, retour de Croisade, confirme la donation faite par sa mère, trente ans plus tôt, à l'abbaye de la Vieuvile, et à laquelle il avait consenti avec ses frères.

En 1162, Iseldis de Dol[28], dame dudit lieu de Combourg, étant sous la garde de Jean de Soligné à Combourg, à qui le roi d’Angleterre mandat audit Soligné de pacifier le différend qui étoit pour la forêt de Bourgoueth, laquelle avait été donnée quitte et libre par Jean seigneur de Dol, père d’Iseldis à l’abbaye et couvent de la Vieuville, entre André de Langan et Guillaume de Langan frères[29], seigneurs qui avoient droit par privilège et octroy fait par leurs prédécesseurs, par les anciens seigneurs de Dol et Combourg, d’usage à chauffage et merrain dans laditte forest et ledit abbé et couvent de la Vieuville ; par lequel lesdits seigneurs de Langan donnèrent leurs droits audits religieux, ainsi qu’il est simplement porté par la charte de l’abbaye, à charge de certain debvoir.[30]

Entre 1137 et 1173, les moines acquièrent des biens fonds, des droits de pêche en Hirel et quatre dîmes. Les deux premières sont concédées par le fondateur de l’abbaye, Gilduin de Montsorel dès 1137, la troisième concerne le domaine de la Chapelle Lazary acquis par les religieux en 1147 ; la quatrième est le fait d’Hamon de Choibrac[31].

Durant ce douzième siècle, Geoffroy Le Bouteiller et Guillaume, son fils, donnèrent à l’abbaye cinq acres de terre dans la paroisse de Rozlandrieuc , cette donation fut augmentée par Geffroy, fils d’Hugues, et par Gaultier, fils de Juhel du Marais. En 1679, les Cisterciens possédaient encore un fief à Rozlandrieuc[32].

Trois grands ensembles forment le temporel de La Vieuville vers 1173. Le domaine proche comprend les bas-fonds marécageux qui longent le Guyoul et enserrent l'abbaye, bornés à l'ouest par le ruisseau du Travidal, à l'est par celui de Landal, au sud par les terrains communaux d'Épiniac qui coïncident probablement avec les actuelles landes de La Vieuville. Lors des déclarations faites en 1692 et en 1790 par les abbés Vincent Bidel d'Asfeld et Jean de La Bintinaye, il s'étendait sur deux cents journaux. On peut lui joindre les deux domaines de La Bigotière en Épiniac et de La Ville-Allan en La Boussac, les landes de Chadeville en Carfantin, quelques vignes situées dans les faubourgs de Dol et une maison à Combourg. Le deuxième ensemble est constitué par la forêt de Bourgoët en Dingé, à dix-huit kilomètres au sud de l'abbaye, forêt cédée par Jean II de Dol, où les moines éprouvent bien des difficultés à faire prévaloir leurs droits face aux forestiers des seigneurs de Dol-Combourg. Le troisième ensemble, enfin, se constitue à partir du don de la famille Troussier de Meillac en 1147 à La Chapelle-Lazary. Il comprend des terres sans doute en partie incultes et de toute manière fort pauvres - la roche affleure dans cette région où les carrières de granite et les landes restent encore nombreuses - des prés situés entre le ruisseau de Bouttier et deux de ses affluents, un moulin et des étangs[33].

Vers l’an 1190, Jean, évêque élu de Dol, confirma l’abbaye dans la possession de quatre arpents de terre que Geoffroy Faitou avait donnés à ses moines dans la paroisse de Baguer-Morvan. Pierre Giraud, évêque de Saint-Malo[34], approuva le don d’une petite dîme en Dingé, qu’avait fait Jean Le Chat[35] aux religieux cisterciens de la Vieuville, afin de recevoir la sépulture en ce monastère[36].

En 1196 on voit figurer un Jean de Hirel[37], chevalier, et vers la fin du XIIe siècle ou le commencement du XIIIe, deux bienfaiteurs de l’abbaye, appelés l’un Judicaël ou Gicquel de Hirel et l’autre Guillaume de Hirel. Le cartulaire de l’abbaye nous apprend aussi que Pierre Qerloël, partant pour la terre sainte, donna à cette abbaye les deux tiers de sa dîme des Marais, qu’il tenait de Gilduin, fils de Geffroy de Hirel. C’est probablement à cause de ces donations que les moines de ce monastère possédaient encore en 1682 le fief de la Moinerie, en Hirel[38].

A la fin du XIIe siècle, Jean de Lanvallay dispute aux moines la terre de la Hairière[39] limitée par la voie de Dol et le cours du Guyoul.

A cette époque l’abbaye connaît un rayonnement indiscutable : les chevaliers partant en croisade la comblent de faveur[40] ; d’autres craignant l’approche de la mort, viennent y revêtir l’habit monacal[41] ; d’autres, enfin, s’y font inhumer[42].

Guillaume Thomé de Pontgérard donne aux moines quelques rentes en Cuguen ; en 1682 ils y avaient encore un baillage et quelques traits de dîmes[43].

Au dernier tiers du XIIe siècle, le domaine proche de l’abbaye s’enrichit de quatre acres de terres cédées par le Bouteiller de Dol, de quelques vignes situées dans la région de Dol, d’une maison et d’une platée pour en ériger une autre « à l’intérieur des murs de Dol ». Par ailleurs, les religieux défendent avec vigueur leurs droits dans la forêt de Bourgoët. Dans la paroisse de Meillac, enfin, ils constituent peu à peu un important domaine à partir du don initial de la Chapelle-Lazary, effectué par la famille Troussier en 1147 et confirmé par les descendants en 1192. Hamon de Montsorel, avant 1180, Even, fils de Manasser de Meillac, entre 1173 et 1192, Jean Corbon[44], entre 1173 et 1196, leur cèdent des terres en Pirieuc au milieu desquelles ils peuvent édifier une grange : en 1196 Guigon de Chobar[45], partant en croisade, leur attribue en effet le tiers de son plessis situé en Pirieuc, « près de la grange des moines ».

C'est en bordure de la baie du Mont-Saint-Michel, toutefois, que les moines font des progrès décisifs sur des terres nouvellement arrachées à la mer. En 1183, Hasculphe de Subligny, avec l'accord de sa femme Yseult, fille de Jean de Dol, leur cède vingt-six acres de terre dans de « nouvelles verdières », situées vraisemblablement dans la paroisse de Saint-Étienne de Paluel[46], afin d'y édifier une grange. Celle-ci se constitue dès lors peu à peu : Galan, « homme d'H. de Subligny » donne aux religieux une acre de terre « près de leur maison de Belle-Isle » ; Adam Bottier[47] sa dîme ; H. Taon, une « verdière » et les « terres qu'il avait entourées à Belle-lsle » ; Hervé le Mercier de Pontorson, une terre constituée « dans sa nouvelle et grande verdière » et une rente de trois mines de froment ; Guillaume d'Aubigné une rente de quatre mines et demi de froment ; en 1197 enfin G. Farsi leur concède deux acres de terre et une vergée situés « dans l'ancienne verdière qui se trouve près de la maison des moines de Belle-lsle en Paluel » ; la nouvelle grange est alors définitivement établie. A côté d'elle les moines possèdent quelques biens ou droits dispersés le long du littoral entre Hirel et Pontorson : des terres en Cherrueix, une dîme à La Fresnais, et à Toumen qui s’ajoute au fonds de terre donné par les Du Guesclin et difficilement conservé, une terre située entre le bois de Hirel et la ville-Dieu, le long du littoral, des droits de pêche en Hirel donnés par les évêques de Dol[48].

« Les legs furent si nombreux pendant ce siècle, que je ne crois pas qu'une seule année se soit écoulée sans en apporter de nouveaux ; mais il est frappant d'entendre, à une époque aussi reculée, donner au lieu concédé le nom de Vieille-Ville, qui pourrait peut-être tirer son origine d'une fortification romaine. Toujours est-il que la voie ferrée de la Mancelière, dite chemin de Corseul, passait à peu de distance[49]. »

Treizième siècle.

La répartition géographique des biens de La Vieuville, n'évolue guère au XIIIe siècle. Les moines acquièrent seulement quelques terres sises à Combourg ou dans le Clos-Poulet, autour de Saint-Ideuc. Leur poussée vers les rivages de la baie du Mont-Saint-Michel s'essouffle et ils n'obtiennent là que de médiocres parcelles : deux acres de terre en Hirel (1242), un champ à Cherrueix (1244), un clos et une grange à La Fresnais (1139-1267). Par contre, ils veillent à accroître le domaine proche de l'abbaye dans la paroisse d'Épiniac, achetant ou se faisant concéder des terres, des près, un moulin, deux maisons. Partout ils veillent à libérer leurs terres de toute sujétion et à en percevoir les dimes[50].

En ce siècle, un seigneur du Pays, Gervais de Balderon, donna aux religieux ce qu’il possédait de dîmes en La Boussac[51].

« On sait les ravages que cette maison subit en 1233, sous le duc Pierre Mauclerc, et la réparation obtenue par l'abbé Renaud, qui, de concert avec l'évêque et le comte de Dol, adressa ses plaintes au roi de France. Il peut y avoir eu des vertus solitaires dans le cloître de la Vieuville ; mais le catalogue ne parle que de dîmes, de legs, de biens acquis, de contestations intéressées, de droits, de préséances : c'est un gouffre de cupidités[52] ».

En 1270, Julienne, dame de Trémehin[53], leur abandonna une dîme se levant dans le fief de Tréméhin[54] ; elle avait acheté cette dime de Geffroy Dinel et Jean de La Haye, et elle fit l’aumône aux Cisterciens, afin qu’ils priassent pour le repos de l’âme de son premier mari, Bertrand de Saint-Gilles, et pour l’heureux retour de son second, Robert de Melesse, alors en terre sainte[55]. L’abbé de la Vieuville devint ensuite possesseur du manoir même de Trémehin, mais il aliéna ce dernier, qui appartenait en 1513 à Jeanne du Chastel[56].

Quatorzième siècle.

En 1317, Hamon d’Angoulvent, dit ventre d'orge, et Thomasse sa mère font une donation à l'abbaye de la Vieuville.

En 1358, Guillaume d’Aubigné[57], leur abandonna son manoir de Ville-Alent. Aussi en 1692 les Cisterciens possédaient en la paroisse de La Boussac la métairie et le fief de Ville-Alent et les dîmes des traits du Chesnay, de la Motte, de la Villeaume, de Conulay, de la Corberaye et de Pré Castel[58].

Quinzième et seizième siècle.

Thibaud-le-Petit, prieur en 1460, obtint, par la faveur du sire de Combourg, le droit de porter la crosse et la mitre, et c'est pour faire sa cour à ce seigneur qu'il attribua la fondation de son monastère à Gilduin de Combourg, car Dupaz a démontré, et il paraît bien établi que ce Gilduin ou Gédouin était le fils du seigneur de Landal, déjà cité. — Les abbés commendataires, portèrent le coup de grâce aux mœurs monastiques. Ces étranges personnages gouvernaient la fortune matérielle de l'abbaye, en dépensaient souvent l'usufruit dans l'orgie, sans se soucier de la direction spirituelle. L'abbaye de la Vieuville fut frappée de cette calamité dès la fin du quinzième siècle, et tous les jours elle alla déclinant dans l'esprit de Dieu. L'air du monde, ses passions, ses voix, ses sensuels appétits entrèrent par toutes les fenêtres du cloître et du sanctuaire.

Dix-septième et dix-huitième siècles.

En 1664, le prieur régulier Guillaume de Pontchâteau tenta une réforme ; mais il fut obligé de remettre sa démission.

Comme les édifices n'étaient pas moins délabrés que les âmes, l'abbé qui lui succéda, Guillaume Cherruel, les fit relever (1666-1668), à l'exception de la chapelle détruite. — La cour continua d'envoyer des abbés commendataires, et le relâchement suivit son cours : il était arrivé à son paroxysme, sous l'administration de l'abbé Jean-Baptiste de la Bintinaye, lorsque la révolution souffla sur les six moines blottis au fond de la riche sinécure, avec un revenu de quinze mille livres, débris de leur ancienne fortune. Les paysans d'Epiniac vous diront la scandaleuse histoire de Dom Delfosse.[59] »

En 1665, Colbert de Croissy au cours d’un voyage en Bretagne rend compte : "L'abbaye de Vieuville, Ordre de Saint Bernard, scituée à une lieue et demie de Dol. Elle vaut 3 500 L à l'abbé, et environ 3 000 L aux religieux. Le Sieur de Pontchâteau qui en estait abbé s'est depuis peu accommodé avec les religieux réformez ausquelz il a donné sa démission moyennant une pension de 3 000 L sa vie durant, et par cet accommodement il se trouve deschargé de toutes les réparations qui sont considérables dans l'églize par la négligence des précédons abbez qui n'en ont point faict faire depuis près de cent ans"[60].

Les bâtiments conventuels seront restaurés en 1772.

Le domaine proche.

Le domaine proche de l’abbaye consistait en l’église paroissiale de Saint-Sauveur et Notre-Dame, les cloîtres, dortoirs, réfectoires et autres lieux habités par les religieux. Le manoir abbatial, résidence de l’abbé commendataire, les cours, prairies, jardins et vergers. Les bois de haute futaie de la Vieuville et de la Bigotière, le bois taillis du Pin, les pièces de terre appelées les vignes, l’étang de la Vieuville avec deux moulins à eau, auxquels les vassaux étant dans la banlieue étaient obligés de venir moudre leur grain, la métairie de la Porte avec ses logements granges et terres.

Tout ceci formait un seul domaine contenant environ 200 journaux de terre, borné à l’est par le ruisseau de Landal, au midi par le fief de Landal, à l’Ouest par le ruisseau de Travidal et au nord par les terres de Languenan.

Les moines possédaient encore : La métairie de la Bigotière, en Epiniac ; la métairie de la Ville-Alent, en La Boussac ; la maison de la Harelière, en Baguer-Pican ; la métairie de la Vilenaux, en Combourg ; des prairies et des clos de vignes en Baguer-Pican ; les près des Rozières, en Mont-Dol ; un bois de 31 arpents en Combourg ; le moulin à eau du Rouet, en Combourg ; les landes de la Vieuville, en Epiniac, de Chateville, en Carfantain, des Roziers, en Roz-sur-Couesnon ; et du Pereletier, en Cherrueix.

Enfin, trois manoirs, dont deux furent aliénés. Le manoir seigneurial de Borgoth, ou de Bourgouet, avec la forêt de même nom et situé en la paroisse de Dingé. La maison de Tréméhin, avec sa terre, en Baguer-Pican., tous deux aliénés avant 1692. Le manoir de Pirieuc, en Meillac, donné à l’abbaye en 1165 par le seigneur de Landal. Il se composait d’une maison d’habitation, d’une chapelle, d’un bois futaie et d’un bois taillis, d’un moulin à vent et d’un colombier ; enfin de 250 journaux de terre.

Les religieux avaient aussi aliéné un moulin à vent situé en Saint-Broladre, mais ils avaient le droit d’en construire un à Baguer-Pican[61].

Les dîmes.

Elles se répartissaient ainsi : En Epiniac, la dîme de Pellan ; En Baguer-Pican, le trait de Trémehin ; En La Boussac, les traits du Chesnay, de la Motte, de la Villeaume, de Conulay, de la Corberaye et de Pré Chastel ; En Carfantain, le trait de Vaulieu ; En Notre-Dame de Dol, le trait du Pressoir-aux-Moines ; En La Fresnaye, un trait de dîme ; En Saint-Ydeuc, un trait de dîme ; En Bonnemain, la moitié de toutes les grosses dîmes ; En Cuguen, les traits d’Enhaut et d’Embas, de Milbert et de Plancouët ; En Meillac, les traits du Petit-Ternault et du Tertre ; En Pleugueneuc, quelques dîmes ; En Plesder également ; En Combourg, les traits de Saint-Mahé, du Grand-Ternault et du Buac ; En Dingé, les traits de Malnoë et du Plessix ; En Saint-Enogat, le trait de Dinart ; En Saint-Père-Marc-en-Poulet, le dîmereau de Gastines ; En Québriac, un petit trait de dîme[62].

Les droits féodaux.

L’abbaye possédait un droit de haute, moyenne et basse justice, fourches patibulaires pour l’exécution des criminels, et création d’officiers. L’abbé faisait exercer sa juridiction en deux endroits, dans l’auditoire de Dol et dans celui de Combourg

Et un droit de faire courir la quintaine aux nouveaux mariés des paroisses de La Boussac et Baguer-Pican, ayant couché la première nuit de noce sous le détroit de la seigneurie. Cette course de la quintaine se faisait annuellement, au bourg de La Boussac, le mardi de la Pentecôte, devant le poteau dressé à cet effet et armorié des armes de l’abbé[63].

L’abbaye avait aussi un « droit de bouteillage, en la manière accoustumée, sur tous les débitants de breuvage de la paroisse de La Boussac, dans l’étendue de son fief[64]. »

Le seigneur de Bourgneuf, en Meillac, devait une rente de 30 mines de seigle, et le prieur de Combourg une rente de 300 livres.[65]

Les bâtiments

L'église comportait jadis une nef avec deux collatéraux et un transept. Sa face Ouest datait de 1772. Les armes des seigneurs de Landal, de Combourg et de Montbourcher en Cuguen ornaient jadis les vitres. L'église renfermait de nombreux tombeaux ; Au côté de l’évangile étaient trois tombes, portant toutes, avec l’épée des guerriers, les blasons des familles de Montsorel et d’Aubigné, longtemps maîtresses de Landal. Devant le marchepied de l’autel s’élevaient deux tombeaux proches l’un de l’autre ; sur celui de l’évangile était l’écusson d’un seigneur de Combourg, et sur celui du côté de l’épître se trouvaient les armoiries de la maison seigneuriale de Derval. Au milieu du chœur des religieux était une autre dalle présentant les armoiries des sires de Dol, seigneurs de Combourg, écartelé d’argent et de gueules.

Du côté de l’évangile se trouvait une arcade dans laquelle était le tombeau de Jean de Derval seigneur de Combourg et d'Hélène de Laval son épouse, décédés en 1482 et en 1500. Lui représenté en cotte de mailles et pièces d’armes, elle coiffée et vêtue à la mode de ce temps

Les bâtiments conventuels ont été reconstruits au XVIIème siècle et restaurés en 1772.

L’église et les bâtiments claustraux menaçaient ruine. Les religieux firent faire un devis de restauration qui monta à plus de 25.000 livres. Ils s’adressèrent alors au roi, qui par arrêt du Conseil d’Etat daté du 25 avril 1735, les autorisa à vendre dans les bois de l’abbaye 1.841 pieds d’arbres aux officiers de la marine de Brest, et à employer le montant de cette vente à la réédification du monastère.[66]

Aujourd’hui

La Vieuville est devenue une propriété particulière qui n’offre plus que des souvenirs[67].

De l'église il ne reste pas pierre sur pierre, un jardin la remplace et le cloître a disparu. L'édifice se compose actuellement d'un bâtiment central pour partie en ruines[68], d'une aile occidentale[69], d'une aile orientale en retour vers le nord en ruines correspondant à l'ancien cellier des moines, salle voûtée en plein cintre et en arête avec de solides piliers datant du 12e siècle dont les chapiteaux sont ornés de simples volutes[70]. L'ancien cloître s'étendait au sud et était fermé par une église détruite après la Révolution, et à l'est de l'ensemble se trouve l'ancien verger.

Bertrand Robidou, en 1853[71], nous dit que le public ne jette plus qu'un coup-d'œil distrait sur les restes de l'abbaye ; mais il est heureux quand il peut visiter les belles galeries de peinture de M. et de Mme Doutreleau[72] et les ingénieux travaux de M. Nélé[73].

Le retable du maître-autel de l’église d’Epiniac[74], en pierre et en marbre, datant du XVIème siècle semble provenir de l’abbaye de la Vieuville ; Dans la verrière de l’église les écus de Jean de Derval et d' Hélène de Laval rappellent la présence de leurs tombeaux à l’abbaye[75].

Sont protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, les vestiges de l'abbaye en totalité, comprenant l'aile occidentale et son prolongement de communs, l'aile centrale et l'aile orientale avec son pan de mur encore en élévation ; les sols des parcelles B 140, 143 correspondant aux emplacements de la cour de service, de l'ancien cloître et de l'église (cad. B 140, 143, 145) : inscription par arrêté du 14 janvier 2002.

Catalogue historique des abbés[76]

ROBERT fut le premier abbé de La Vieuville, et reçut la bénédiction des mains de Geoffroi Le Roux, archevêque de Dol. Il fit confirmer par les papes Luce II et Alexandre III les biens et privilèges de son monastère. Dans la bulle de ce dernier il est nommé Osbert, ce qui est une altération de Robert.

GAUTIER souscrivit le 20 août 1170 à une transaction passée entre Josselin, abbé de Savigni, et Guillaume, abbé de Saint-Melaine, touchant les dîmes de la Grange-des-Vaux. Mais comme son successeur gouvernait en 1167 et en 1174, il faut nécessairement qu'il se soit démis du gouvernement, ou que la transaction ait été passée en 1160.

LUC termina en 1167 les différends que son monastère avait avec Guillaume Le Sage, forestier de Borgorth, et avec le curé d'Epignac, 1174.

MOÏSE fut élu en 1179, et obtint l'année suivante de Zacharie, fils de Geldouin de Dol, une charte qui confirmait toutes les donations faites à l'abbaye par sa famille. Cet acte est daté de l'an 1180, la deuxième de l'abbé Moïse IV, abbé de La Vieuville, qui vivait encore en 1185.

RENAUD obtint du pape Clément III une bulle qui confirmait les privilèges et les biens de son monastère. Jean, élu de Dol, lui accorda une lettre sur le même sujet le 10 février 1190.

MAURICE transigea en 1196 avec Jean, élu de Dol, sur quelques dîmes ; reçut la même année deux acres de terre qui lui furent donnés par Guillaume Farci, homme de Harsculphe de Soligné, et en 1198 la dîme de Buaz donnée par Guillaume Lespine. Il vivait encore en 1214, selon une charte de Marmoutier.

RENAUD fut un des témoins que l’évêque de Dol produisit en 1235, dans l'enquête qu'il fit faire contre les prétentions du duc Pierre Mauclerc.

ROBERT est indiqué comme abbé de La Vieuville dans un acte de Dol, daté du mois de mai 1245. Il échangea quelques terres avec Raoul, sire d'Aubigné, en 1235.

THIBAUD, abbé de La Vieuville, donna une procuration en 1263 pour traiter quelques affaires en son nom.

PHILIPPE transigea en 1266 avec le chapitre de Dol le vendredi après Reminiscere.

RICHARD céda en 1307 les dîmes d'Epignac au chapitre de Dol pour quelques autres dîmes.

Eudon LE PAUMIER transigea en 1317 avec Hamon d'Engoulvent pour une maison sise au Champ à Dinan. Il vivait encore en 1323.

Pierre QUEDOLAIE DE SAINT-LAU succéda à Eudon Le Paumier, suivant un ancien catalogue des abbés de La Vieuville.

Raoul ANGIER fit confirmer, le 8 mai 1366, par Guillaume d'Aubigné, sire de Landal, les donations faites à son abbaye par Raoul d'Aubigné.

Robert FAUCHAL succède au précédent dans le catalogue cité ci-dessus.

JEAN, à qui le catalogue donne le surnom de BIBARDI, transigea en 1408 avec le chapitre de Dol pour quelques traits de dîmes.

Raoul Du FOUR ne nous est connu que par le catalogue cité ci-dessus.

Guillaume FAINEL ou PAINEL fit ratifier, le 25 mars 1430, la donation faite à son église par messire Pierre Bardoul, chevalier, seigneur de Tréel, de tout ce qui lui appartenait en la paroisse d'Epignac. Guillaume se démit en faveur du suivant.

Guillaume JOUASTIN, Prieur de Savigné, fut élu abbé de La Vieuville vers 1440 ; il était en 1448 auprès d'Alain, abbé de Savigné.

Thibaud LE PETIT, obtint du saint-Siège en 1460, par la faveur du sire de Combourg, le droit de porter la crosse et la mitre. Il reconnut en 1463 que Geldouin, seigneur de Combourg, et son épouse avaient fondé le monastère de La Vieuville, et que Jean de Derval, sire de Derval et de Combourg, était leur héritier.

Jacques HUS (ou Hux) est cet abbé de la Vieuville que Guillaume, abbé de Bégard, chargea du gouvernement de l'abbaye de Saint-Aubin des Bois sous prétexte d'incapacité de gouverner de la part de l'abbé de ce dernier monastère, mais qui fut renvoyé à son monastère de la Vieuville par l'abbé de Prières, visiteur de Citeaux en Bretagne, visiteur général de Bretagne.

Bonabes Du CHALONGE est indiqué comme abbé de La Vieuville dans des chartes de 1509 et 1511. Il appartenait à une famille noble de l'évêché de Dol.

Gui Du CHALONGE était abbé le 7 septembre 1517. Il siégea par procureur aux états de Bretagne de 1524[77]. II assista aux Etats de Nantes en l539. Il mourut le 4 février 1540 et fut le dernier abbé régulier de La Vieuville. Son corps fut inhumé dans l'église abbatiale, en la chapelle dite de Requiem ; On lui éleva un beau tombeau portant ses armoiries timbrées d'une crosse : de gueules à six molettes d'or, posées 3, 2, 1.

On lui donne pour successeurs, dans le catalogue cité ci-dessus, Jacques Plenguen et René Boursault, sur lesquels on ne trouve rien

François THOMÉ, abbé commendataire de La Vieuville fit serment de fidélité au roi pour l'abbaye de La Vieuville en 1558. Il fut nommé à l’évêché de Saint-Malo en 1573, il obtint ses bulles le 16 novembre 1573. Sacré à Paris, il entra quinze jours plus tard en possession de son siège malouin. Il prêta serment de fidélité au roi le 5 février 1574. Il fut commis pour la réformation de la coutume en 1575, tant au sujet des affaires civiles que des affaires ecclésiastiques. Comme il jouissait d'un grand crédit, il assista aux états généraux de Blois en 1577, comme chargé d'y soutenir les droits de la province. Voyant la Bretagne très agitée par les troubles de la ligue, il se démit de son évêché en 1586. On dit qu'il s'en repentit ensuite, et qu'il continua à gouverner son diocèse comme vicaire général de M. de Bourgneuf. Chanoine et trésorier de Rennes. Prieur de Noyal sur Vilaine. Prieur en 1590 de Saint-Cyr de Rennes. Il mourut le 17 février 1591 à Saint-Malo-de-Beignon où il fut inhumé dans l'église de ce bourg où l'on voit encore son tombeau de pierre portant cinq écussons.

Amauri LE GUIDART fit serment de fidélité au roi pour l'abbaye de La Vieuville en 1600. Il reçut des aveux en 1606 et résigna en faveur de Guillaume Bonhomme.

Guillaume BONHOMME fit un pareil serment en 1618 pour le même sujet.

François Du CAMBOUT, Fils de Charles du Cambout marquis de Coilin et baron de Pontchâteau, et de Philippe de Bourges, François du Cambout est mis au nombre des abbés de la Vieuville dans le vieux catalogue ; mais nous n'avons rien trouvé, pas même dans la généalogie de cette maison[78]. Mais des chartes de la Vieuville disent formellement qu'il était abbé de ce monastère en 1628 et 1634. Destiné à l'église dans sa jeunesse, François du Cambout reçut aussi en commende l'abbaye de Saint-Gildas des Bois, mais il renonça à l'état ecclésiastique et devint baron de Pontchâteau. + 1650. Armes : de gueules à trois fasces échiquetées d'argent et d'azur.

Sébastien-Joseph Du CAMBOUT DE PONTCHATEAU, Oncle du duc de Coislin, frère de François du Cambout. Avait été nommé en 1639 abbé de trois abbayes dont celle de Notre-Dame de La Vieuville en Epiniac. Fameux janséniste, était abbé en 1657, et assista aux États de Nantes cette année. Il fut aussi abbé de Genestas et de Saint-Gildas des Bois. C'est à l'occasion de la réforme de l'abbaye qu'il donna sa démission. Il se démit en 1666 en faveur de Guillaume Cheruel et se retira à Port-Royal. Sa mort n'arriva que le 27 juin 1690, après une vie passée presque toute entière dans les intrigues du jansénisme, dont il était un des fauteurs les plus ardents. Son corps fut inhumé dans l'église de Port-Royal. Armes : de gueules à trois fasces échiquetées d'azur.

Frère Guillaume CHERUEL fut pourvu en 1666 sur la démission de MM. de Pontchâteau, qui avait introduit la réforme dans cette maison en 1664. Docteur en théologie, Religieux cistercien et prieur de Vruillac, en Brie, devint abbé régulier de la Vieuville lorsque la réforme eut été mise en ce monastère. Il assista aux États de Vannes en 1667, renouvela les bâtiments du monastère, et mourut à Paris le 10 Janvier 1688.

Jacques-Vincent BIDAL D'ÀSFELD[79], docteur de Sorbonne, obtint l'abbaye en commende en 1688. Il s'en démit en décembre 1706, et mourut en 1726. C'était un ecclésiastique instruit, et qui est auteur de plusieurs ouvrages. Son attachement au jansénisme est une tache pour sa mémoire.

Jean-Louis GOUYON DE VAUDURAND, né en 1702, à Vannes, d'une famille noble et ancienne de Bretagne, fut nommé abbé de La Vieuville au mois de mai 1726. Il était vicaire général de Coutances, lorsqu'il fut nommé le 24 avril 1745 à l'évêché de Léon. Son sacre eut lieu le 12 octobre de la même année. En 1758 il assista à l'assemblée provinciale de Tours, qui le nomma député pour représenter cette province ecclésiastique à l'assemblée du clergé. Les Jansénistes, à cette occasion, publièrent que ce prélat était le plus pacifique de tous ceux de sa métropole. Cet éloge de la part de ces sectaires n'en est pas un aux yeux des bons catholiques. II paraît que M. Vaudurand se montra trop indulgent pour les partisans de l'erreur ; aussi se trouva-t-il de son temps des Jansénistes obstinés dans le diocèse de Léon. On peut citer au moins le P. Pacifique de Saint-Jean-Baptiste, prieur des Carmes déchaussés de Brest, qui mourut le 4 avril 1766, et que le parti estimait tellement, qu'il en fit écrire la vie et l'inséra dans le Nécrologe des prétendus défenseurs de la vérité . Après dix-huit ans d'épiscopat, M. de Vaudurand quitta son siège en 1763, et continua de posséder en commende l'abbaye de Saint -Mahé,dans le diocèse de Léon, à laquelle il avait été nommé en 1759. Il mourut en 1780.

N. THOMAS DE LA VALLÉE, obtint l'abbaye le 26 avril 1746, et mourut le 21 avril 1750.

Raymond DE DURFORT, fils de Gilles de Durfort, seigneur de Costerade, et de Jeanne de Mérully. Prêtre du diocèse de Cahors et vicaire général de Tours, fut nommé dans le mois de mai 1750 et prit possession le 21 octobre suivant. Il devint, ensuite évêque d'Avranches, puis de Montpellier, et enfin archevêque de Besançon. Jouissant encore de son abbaye en 1780, il la résigna peu après. Exilé pour la foi, il mourut en Suisse le 19 mars 1792.

Journal des évènements survenus entre 1790 et 1797 [80]

Dans leurs cahiers de Doléances, les paroissiens d’Epiniac se plaignent des moines de la Vieuville et dénoncent « leur état de débauche et d’oisiveté ». Mais laisson la parole à bretand Robidou : « Tranquilles ombres de Citeaux, flottez doucement dans les longs corridors, dans les grands jardins témoins de vos six cent cinquante-deux ans de loisirs, de prières et de procès. — De procès, dites-vous ? — Demandez au curé d'Epiniac, qui tremble encore au souvenir des tribulations de ses prédécesseurs. Ah ! vous dira-t-il, en montrant d'un geste d'anathême les vieux bâtiments : Quel fléau pour le presbytère que cette redoutable abbaye ! Il fallait que l'humble curé, homme de Dieu et du peuple rampât jusqu'à terre devant la massive opulence de ces superbes fainéants qui n'étaient les hommes de personne. Je me trompe, ils veillaient sur les tombeaux de quelques seigneurs dont la prospérité les avait inondés[81],

Dès l'année 1174, c'est-à-dire trente-sept ans après l'acte de fondation, le pape eut à juger, entre autres procès, celui du desservant de cette époque avec les moines. Ces procès pendaient quelquefois dix, vingt, cinquante ans, un siècle. Parmi ces curés-martyrs, citons : Thomas Rabardel[82], Michel Amoureaux[83], Jacques Glemot[84] [85].

A La Boussac : « Les habitants de cette paroisse qui ne reçoivent aucun soulagement pour leurs pauvres du prieuré du Brégain, ni de l’abbaye de la Vieuville, dont le revenu en cette paroisse est d’environ 3.000 L[86], réclament la propriété du ¼ de ces biens ecclésiastiques pour le bureau de leurs pauvres qu’il conviendrait d’établir en chaque paroisse, telle celle de la Boussac qui en contient un grand nombre, attendu la stérilité de son sol, pour la moitié couvert d’arbres, en landes et étangs et qu’elle est privée des avantages du commerce. »

En 1790 le montant total des revenus de l’abbaye se montait à 15.571 livres et les charges à 6.885 livres. Il restait donc net 8.686 livres. Mais cette somme devait être partagée entre les religieux et leur abbé commendataire. Ce dernier touchait environ 5.000 livres. Le mobilier fut estimé valoir 12.000 livres. On comprenait dans ce chiffre la valeur des meubles, argenterie, ornements d’église et bibliothèque, bestiaux de la ferme.

Avril 1790. Destays, le procureur, déclare renoncer à la vie commune.

19 juin 1790. Asseré[87] désire rester, Manigault[88] déclare vouloir rentrer dans le monde.

8 janvier 1791. L'abbé commendataire M. de la Bintinaye[89] réclame ce qui lui revient sur 1789-1790.

10 février 1791. Manigault demande le paiement de sa pension ; il produit son acte de profession.

3 avril 1791. L'abbé Devèze touche une pension sur l'abbaye de la Vieuville.

14 avril. Comptes de l'abbaye et réparations importantes aux monuments.

5 septembre 1791. L’abbaye fut vendue nationalement, après la dispersion de ses religieux. Le couvent, l’abbatiale, le moulin et les fermes de la Porte, de la Ville-Alent et de la Bigotière furent achetés en bloc 200.500 livres.

8 mai 1792. Le supérieur Saint-Flour refuse toutes espèces de fonctions publiques.

17 juillet 1792. Manigault est vicaire à Betton.

22 août 1792. Scène scandaleuse chez Asseré, curé à Hirel, entre Delfosse[90] et Poilvilain, autre moine de Cîteaux (prêtre à Fougères).

3 janvier 1794. Delfosse est emprisonné, puis relâché 9 jours après.

2 mars 1794. Il renonce à ses fonctions sacerdotales, et se marie.

4 septembre 1797. Est administrateur de l'hospice de Dol.

Religieux connus

abréviations : ab. - abbé ; pr. - prieur ; mn. - moine ; rel. - religieux.

|

Nom, Titre |

Fonction |

Naissance |

Lieu ° |

Décès |

Lieu + |

|

-, Robert, ab. |

1137 |

|

|

> 1140 |

|

|

-, Gautier, ab. |

~1160 |

|

|

|

|

|

-, Luc, ab. |

1167 |

|

|

> 1174 |

|

|

-, Moïse, ab. |

1179-~1183 |

|

|

|

|

|

-, Renaud, ab. |

1190 |

|

|

|

|

|

-, Maurice, ab. |

~1196-1214 |

|

|

|

|

|

-, Renaud, ab. |

1235 |

|

|

|

|

|

-, Robert, ab. |

~1245-1255 |

|

|

|

|

|

-, Thibaud, ab. |

1263 |

|

|

|

|

|

-, Philippe, ab. |

1266 |

|

|

|

|

|

-, Richard, ab. |

1307 |

|

|

|

|

|

LE PAUMIER, Eudon, ab. |

~1317-1323 |

|

|

|

|

|

QUEDOLAIE de SAINT-LAU, Pierre, ab. |

~1323 |

|

|

|

|

|

ANGIER, Raoul, ab. |

1366 |

|

|

|

|

|

FAUCHAL, Robert, ab. |

~1370 |

|

|

|

|

|

DU FOUR, Raoul, ab. |

1408 |

|

|

|

|

|

-, Jean, ab. |

1408 |

|

|

|

|

|

FAINEL, Guillaume, ab. |

1430 |

|

|

|

|

|

JAOUSTIN, Guillaume, ab. |

~1440 |

|

|

|

|

|

LE PETIT, Thibaud, ab. |

~1460 |

|

|

> 1463 |

|

|

HUS, Jacques, ab. |

~1500 |

|

|

|

|

|

DU CHALONGE, Bonabes, ab. |

1511 |

|

|

|

|

|

DU CHALONGE, Gui, ab. |

1517 |

|

|

14.02.1540 |

|

|

THOMÉ, François, ab. |

1558 |

|

|

15.02.1591 |

Baignon |

|

BONENFANT, Gilles, rel |

xxxx-1591 |

|

|

|

|

|

MELAS, Jean, rel |

1598 |

|

|

|

|

|

LE GUIDART, Amauri, ab. |

1600 |

|

|

|

|

|

BONHOMME, Guillaume, ab. |

1618 |

|

|

|

|

|

DU CAMBOUT, François, ab. |

~1618 |

|

|

|

|

|

AMELINE, Georges, pr. |

1637 |

|

|

|

|

|

DU CAMBOUT de PONTCHATEAU, Sébastien Joseph, ab. |

1657-1666 |

|

|

|

|

|

CHERUEL, Guillaume, ab. |

1666-1688 |

|

|

10.01.1688 |

Paris |

|

BIDAL d'ASFELD, Jacques Vincent, ab. |

1688-1706 |

|

|

1726 |

|

|

GOUYON de VAUROUAULT, René François Achille, ab. |

|

|

|

1754 |

|

|

GOUYON de VAUDURAND, Jean Louis, ab. |

1726-1745 |

00.00.1698 |

d. de Saint-Brieuc |

1780 |

|

|

THOMAS de LA VALLÉE, N., ab. |

1746-1750 |

|

|

21.04.1750 |

|

|

DURFORT, Raymond, de, ab. |

1750-1784 |

|

|

|

|

|

LA BINTINAYE (de), Jean Baptiste, ab |

1784-revol |

1755 |

|

1816 |

|

|

ASSÉRÉ, François, mn. |

révolution |

|

|

> 1792 |

|

|

DELFOSSE, N., mn. |

révolution |

|

|

> 1790 |

|

|

MANIGAN, N., mn. |

révolution |

|

|

> 1790 |

|

|

FLOUR, N., pr. |

révolution |

|

|

> 1792 |

|

|

GILBERT, N., mn. |

révolution |

|

|

> 1790 |

|

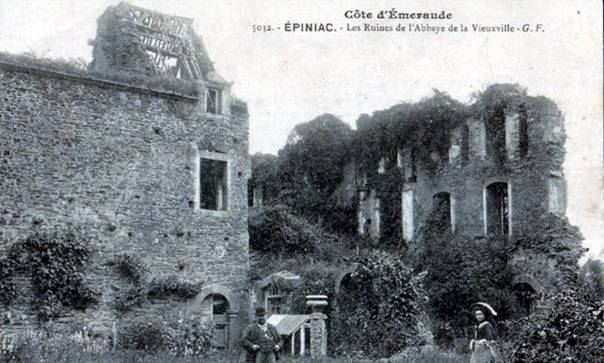

Les ruines de l'Abbaye, début du 20 ème siècle (cpa Germain fils aîné, Saint-Malo).

Bibliographie

BRAND’HONNEUR Michel, Manoirs et châteaux dans le comté de Rennes, Habitat à motte et société chevaleresque (XIe-XIIe siècles), PUR, Rennes, 2001.

COLBERT de CROISSY, La Bretagne en 1665 d’après le rapport de Colbert de Croissy, Jean Kerhervé, Fañch Roudaut, Jean Tanguy, 1978.

DELARUE Paul Gustave, Le clergé et le culte catholique en Bretagne pendant la Révolution, District de Dol, documents inédits, Rennes, 1903-1910, 6 vol., 1ere partie - 1903 - Antrain Bazouges la Pérouse Sens, 2eme partie - 1905 - commune de Dol, 3eme partie – 190x - Dol, 4eme partie - 1908 - Trans, 5eme partie - 1908 - Combourg-Dingé, 6eme partie -Roz-sur-Couesnon -le Vivier-sur-Mer - 1910.

DUFIEF André, Les Cisterciens en Bretagne aux XIIe et XIIIe siècles, Presses Universitaires de Rennes, 1997.

DUINE François, Histoire civile et politique de Dol jusqu'en 1789. Paris, 1911, in-8°.

GUILLOTEL Hubert, La Vieuville, extrait des « Abbayes Bretonnes », T 1, p. 427-433.

GUILLOTIN DE CORSON Amédée, Pouillé historique de l'archevêché de Rennes. René Haton et Fougeray, Rennes et Paris, 1880-1886, 6 vol. gd in-8°.les trois derniers volumes sont remplis par des notices consacrées à toutes les anciennes paroisses, qui se trouvent actuellement situées en Ille-et-Vilaine. Tome I, pp. 755-785.

Dom LOBINEAU Guy Alexis, Histoire de Bretagne.

Dom MORICE (H.), Mémoires pour servir de preuves à l’histoire ecclésiastique et civile de Bretagne, tirés des archives de cette province, des celles de France & d’Angleterre, des Recueils de plusieurs sçavants Antiquaires, & mis en ordre, par Dom Hyacinthe Morice, Prêtre, Religieux Bénédictin de la Congrégation de S. Maur (tomes I-II, planches), à Paris, De l’Imprimerie de Charles Osmont, rue S. Jacques, à l’Olivier, « avec privilège du Roi », 1742 (tome I) et 1744 (tome II) .

POINTEL Bernard, L’abbaye de la Vieuville, état matériel, moral et religieux 17 ème et 18 ème siècles. In Rouget de Dol, n° 71, 1997, pp. 31-35.

ROBIDOU (Bertrand), , Histoire et Panorama d'un Beau Pays, ou St Malo, St Servan, Dinan, Dol et environs, Dinan, Bazouges, 1853, 356 + 451 pp., illustré de 10 lithographies formant un album in-4 par M. Doutreleau

TRESVAUX François-Marie, L'Église de Bretagne depuis ses commencements jusqu'à nos jours ou Histoire des sièges épiscopaux, séminaires et collégiales. Paris, 1839, in-16.

Archives

AD 35, série H, fonds de la Vieuville : dossier 15 H 1 à 15 H 5. Cisterciens de Notre-Dame de la Vieuvielle, liasses de titres, actes er procédures.

BN, ms. fr. 22325, la Vieuville, f° 544-613

BN, fonds Baluze, vol. XLVII, fol. 208-217, la Vieuville.

Registres de la municipalité, Hôtel de Ville, Dol

[1] Tresvaux, op. cité, p. 568.

[2] Les descendants de ce Gilduin fils de Hamon ont esté seigneurs de Montsorel et de Landal ; mais pour lui il ne prend point de nom de terre ; il se contente de se nommer fils de Hamon. Dom Lobineau, livre IV, p. 135.

[3] L’ermite Vital de Mortain (mort en 1122) est à l’origine de la fondation d’un établissement monastique en 1113 à Savigny-le-Vieux, sur des terres offertes par Raoul de Fougères. Une première église abbatiale est dédicacée en 1124. Elle est très vite remplacée par un édifice beaucoup plus important, dont la construction s’étend de 1173 à 1200. Issus d’un courant réformateur de l’ordre bénédictin, les monastères se réclamant de Savigny sont bientôt au nombre d’une trentaine en Normandie et en Angleterre. Au milieu du XIIIème siècle, ils rejoindront les cisterciens. L’ensemble monastique a presque entièrement disparu après la Révolution. Il ne reste presque rien de l’église gothique, ni de la chapelle Sainte-Catherine d’époque romane. Des logis conventuels, seule l’entrée du réfectoire est conservée avec son portail roman orné de chevrons.

[4] Evêque de Dol, 1130-vers1147

[5] Seigneur de Dol-Combourg, vidame de Dol, époux de Noga de Tinténiac. Petit fils du métropolitain Jean II, seul de la maison de Dol-Combour, osa se qualifier "duc de Dol" (Morice, Pr.,I, 522). C'était d'ailleurs un brigand féodal. Nous le voyons profiter du désordre où tomba la Normandie dans les premières années d'Etienne, roi d'Angleterre, pour faire des incursions sur le territoire du Mont Saint Michel. En 1137, ayant conduit une bande de 140 chevaliers, sans compter les gens de pied, il revenait triomphalement avec le butin, quand il fut surpris avec ses compagnons et tué (Orderic Vital, HE, l. XIII, c.14; P.L., 188, col. 959-960).

[6] Les Boutier avaient beaucoup de biens en Dingé. La Motte Boutier, de 30 m. de diamètre, située dans la forêt de Tanouarn, en Tinténiac, juste à la limite de la paroisse de Dingé. Brand’honneur, op. cité, p. 288 et tableau généalogique 32.

[7] Dom Lobineau,op. cié, livre IV, p. 135

[8] Dufief, op. cité, p. 77. Dom Morice, Preuves, I, 597.

[9] Dufief, op. cité, p. 94.

[10] Les tesmoins de son sacrifice furent, outre le fondateur, l’Archevesque, & le seigneur de Dol, Geffroi Chapelain, Brient Le Moine, Benedict de Chesné, Raoul de Combour, Bardoul de Spiniac, & plusieurs autres. Dom Lobineau, op. cité, livre IV, p. 135.

[11] Miles, sénéchal de Dol.

[12] Au Plessis Epine, en Cuguen, existent deux mottes distantes de 150 m. l’une de l’autres, (diamètre de 20 à 25 m. et haute de 4 à 5m ; diamètre de 25 m. et haute de 4 à 6m.). Ce site semble par la suite s’être déplacé à la Roche Montbourcher où il reste les vestiges d’un château en pierre s’appelant autrefois la Roche Epine vers 1200. Les Epine sont apparentés aux Langan-Lanrigan. Brand’honneur, op. cité, p. 273 et tableau généalogique 14.

[13] G d C, Pouillé, IV, p. 207.

[14] Montsorel, probabilité de motte à la queue de l’un des trois étangs de Montsorel en Bonnemain. Ce site est lié aux Montsorel qui s’installèrent dans la domus de Landal située en Broualan, au plus tard en 1191-1194. Brand’Honneur, op. cité, p. 267 et tableau généalogique 3, p. 268.

[15] Dufief, op. cité, p. 110.

[16] G d C, V, p. 183.

[17] Combourg est une forteresse de pierres dont les parties les plus anciennes remonteraient au XIIIe siècle et près de laquelle se trouvait un premier château, comprenant sans doute une motte, édifiée par l’archevêque Junguenée et remis à son frère Rivallon Ier de Dol dans les années 1030. Rivallon est apparenté aux Boutier (Tinténiac), Le Chat (Dingé), Lanrigan et Langan et à une parenté cléricale de Combourg. Brand’Honneur, op. cité, p. 272 et tableau généalogique 12.

[18] Dufief, op. cité, p. 64. Dom Morice, Preuves, I, 595 ; G d C, Pouillé, IV, p. 500.

[19] BN, ms. fr. 22325, f° 515.

[20] La motte de Meillac, de 24 et 21m de diamètre, haute de 4 m, située à 500 m. de la chapelle Nazarie donnée en 1147 par Manascher de Meillac. Brand’honneur, op. cité, p. 279 et tableau généalogique 21.

[21] La Chapelle Nazarie appelée maintenant la Chapelle-Lazary, est un village de Meillac avoisinant celui de la Motte. Non loin de là se trouve le village de Pirieuc, ancien manoir donné également aux moines de la Vieuville, vers 1165, par Zacharie de Montsorel, seigneur de Landal.

[22] G d C, Pouillé, V, p. 183.

[23] Fils de Jean et Aelïs, époux de Yseult de Dol. Origine Normandie (XIIè siècle). Ecartelé ; de Dol (écartelé d'argent et de gueules fuselé d'hermines, à la bordure semée de merlettes.

[24] G d C, Pouillé, V, p. 183.

[25] Fils de Guilduin, seigneur de Landal, et Adelise.

[26] Le manoir de Pirieuc situé en Meillac est transformé en prieuré.

[27] Dufief, op. cité, p. 91 ; G d C, Pouillé, V, p. 186.

[28] Yseult de Dol, épouse d’Hasculphe de Soligné seigneur de Combourg, fils de Jean..

[29] A la Chaussais en Langan existe une motte rasée de 20 m. de diamètre, associée à une basse cour grossièrement circulaire de 50 à 40 m de diamètre, située à 900 m du bourg. Semble correspondre aux Le Chat-Langan-Lanrigan, lesquels étaient les fondateurs de l’église de Langan. Brand’Honneur, op. cité, p. 278 et tableau généalogique 19.

[30] Revue Historique de l’Ouest, année 12, 1896, documents, Langan, Du Paz, généalogies des maisons de Bretagne.

[31] Dufief, op. cité, p. 112.

[32] G d C, Pouillé, V, p. 712.

[33] Dufief, op. cité, p. 114.

[34] Evêque de Saint-Malo, (1184-1218).

[35] Il y a une forte probabilité de motte au lieu-dit la Butte d’Ille et liée aux Le Chat apparentés aux Combourg. Brand’Honneur, op. cité, p. 274 et tableau généalogique 15. Voir aussi La Chatière en Tremblay, le miles Geoffroy le Chat avait des droits dans un bois situé en Saint-Ouen-La-Rouerie, en limite de Tremblay. Ibid. p. 289.

[36] G d C, Pouillé, IV, p. 500.

[37] On ignore où habitaient les Hirel, pas moins de 12 de Hirel sont recensés entre 1181 et 1254. Le premier s’appelait Geoffroy de Hirel. C’était un miles. Aucun indice ne permet de les localiser. Brand’honneur, op. cité, p. 162 et note 15.

[38] G d C, Pouillé, IV, p. 719.

[39] La Hairière se trouve en bordure de la voie qui porte en cet endroit le nom de « Chemin de Corseul.» Dufief, op. cité, p .107.

[40] Guignon de Chobar, Raoul d’Aubigné.

[41] Hervé Le Mercier, Gougon Noël.

[42] Guillaume, fils du bouteiller de Dol, Even fils de Solicie, Guillaume de L’espine. Dufief, op. cité, p. 133.

[43] G d C, Pouillé, IV, P. 490.

[44] On connaît le toponyme les Mottes à la queue de l’étang du manoir de la Corbonnais en Epiniac, lié à Hamon fils de Corbin en 1137, à Robert Corbon en 1167-1197, et au miles Jean Corbon en 1226. Brand’Honneur, op. cité, p. 275.

[45] Guigon de Chobar dont les sœurs avaient épousé Robert Gruel, Geoffroy de Meillac et Roland de Tremigon. Son nom est associé à une possible motte associée à un parcellaire de 130 m de diamètre au lieu dit Cobac en Lanhélin. Brand’Honneur, op. cité, p. 278 et tableau généalogique 21, p. 279.

[46] Cette paroisse de Saint-Etienne-de-Paluel aurait disparu au 17ème siècle vers 1630.

[47] Adam Boutier, miles.

[48] Dufief, op. cité, pp 136-137.

[49] Robidou, HPBP, p. 149.

[50] Dufief, op .cité, pp 162-163.

[51] Baderon. Famille de La Boussac, on connaît Baderon, fils de Caradoc de la Boussac qui tenait des biens du seigneur Raoul Ier de Fougères, mais il devait aussi être fidèle à Jean Ier de Dol ainsi qu’à l’archevêque de Dol pour les terres qu’il possédait dans la région de La Boussac relevant du régaire de Dol. Les liens de Baderon avec l’Angleterre impliquaient également une relation de subordination avec le roi Guillaume le Conquérant. Brand’Honneur, op. cité, p. 184. Guillotel Hubert, Une famille bretonne au service du Conquérant : les Baderon., Droit privé et institutions régionales ; Etudes historiques offertes à J. Yver, 1976, p. 361-367.

[52] Bertrand Robidou, op. cité.

[53] En 1247, Domina de Tremehin fait partie des dix milites dus par l’évêque de Dol à l’ost du duc de Bretagne en 1247. Michel Brand’honneur, Manoirs et châteaux dans le comté de Rennes, p. 162.

[54] Situé route de Dol-de-Bretagne. Propriété des seigneurs de Trémehin, puis de l'Abbaye de la Vieuville en Epiniac et de la famille du Chastel en 1513.

[55] G d C, Pouillé, IV, P. 62.

[56] Fille de Tanneguy Du Chastel, vicomte de la Bellière, seigneur de Renac, et de Jeanne Raguenel de Malestroit. Dix-huitième seigneur de Combourg, dame de Combourg, Renac et La Bellière, épouse de Louis de Montejean. René De Nantes (père), Réformations de l’évêché de Dol en 1513, Vannes, Lafolye, 1894.

[57] Miles, sire de Landal, De gueules à quatre fusées d'argent accolées en fasces.

[58] G d C, Pouillé, IV, P. 207.

[59] Robidou, op. cité, pp.149-150.

[60] Op.cité, cf bibliographie.

[61] G d C, Pouillé, I, pp. 767-769.

[62] G d C, Pouillé, I, p. 769.

[63] La Quintaine, c’est un mannequin monté sur un pivot et armé d'un bâton, qui, lorsqu'on le frappait maladroitement avec la lance, tournait et assenait un coup sur le dos de celui qui l'avait frappé.

[64] Ancien droit que les Bretons payaient à leur seigneur sur le vin, et sur tous les autres breuvages. Le droit de bouteillage était un des plus considérables. « Les Seigneurs levoient de grands droits sur la vente du vins & de tous les autres breuvages, comme la cervoise, le medon, ou hydromel, le piment et le cidre. Outre les vins étrangers, la Province avoit les siens, il y avoit des vignes en plusieurs lieux plus propres à fournir du bois, du glan, et du charbon, que du vin ».

[65] G d C, Pouillé, I, p. 770.

[66] G d C, Pouillé, I, pp. 771-772.

[67] De nos jours, propriété de la famille Guillotel.

[68] Cuisine, réfectoire et chauffoir des moines - façade reprise au 17e siècle, comme l'a été l'ensemble de l'abbaye.

[69] Partie habitation actuelle avec des décors intérieurs datant des 17e, 18e et 19e siècles.

[70] Cette salle dont le plafond d'origine n'existe plus est protégée par une dalle en béton.

[71] En 1853, Robidou, op.cité.

[72] Artiste-Peintre résidant à La Vieuville. Travailla à la Vieuville où se trouvaient beaucoup de ses oeuvres. Né à Saint-Servan en 1814. Elève de Delaroche. Epoux de Agathe d'Amsinck. Tableau "Funérailles de Chateaubriand" de la salle des fêtes de l'hôtel de ville de Saint-Malo. Illustrateur de "Histoire et panorama d'un beau pays". Voir les lignes consacrées à ce couple dans Kerviler. Ils habitaient la Vieuville, qu'ils aimaient, et dont ils ont décoré plusieurs plafonds. Fut maire d’Epiniac.

[73] Monseur Nelet, qui fut maire d’Epiniac pendant près de vingt-cinq ans, était le second époux de Madame d’Amsinck, la mère de Madame Doutreleau.

[74] Rétable de la mort de la Vierge.

[75] Banéat. Le département d’Ille-et-Vilaine, Epiniac.

[76] Tresvaux, p. 568-572, G de C, op. cité. « Mais pourquoi faire défiler devant vous dans l'enclos détruit, sous la futaie de hêtres, au bord de l'étang qui se comble, cette procession de riches parasites parmi lesquels pas un homme de quelque valeur connue. » Robidou, op. cité.

[77] Procuration pour prêter serment de fidélité au roi, CHAN, Trésor des Chartes, J 818 (28), original sur parchemin scellé, 22 novembre 1524.

[78] Dom Morice

[79] Fils de Pierre Bidal, o ca 1620, + Hambourg 16.07.1682 (ou 25.01.1690 ?), marchand de drap et de soie à Paris, bourgeois de Paris, banquier de la reine de Suède, résidant de France pour Louis XIV à Hambourg, sgr de Wildenburg (Willembruck en Poméranie), sgr de Harsefeld (1653-82, au duché de Brême), créé 1er baron von Harsefeld au duché de Brême par Christine de Suède (Stockholm, 12.10.1653) ; Après son abdication, Christine de Suède vint habiter en France la belle demeure que Pierre Bidal possédait à Vanves. x 25.04.1647 Catherine Bastonneau, o ca 1625, + Paris 21.01.1690 (Cf. AN Paris : minutier central LX II 243), fille de Claude Bastonneau, marchand de soie à Paris, et de Catherine Langlois. Frère de Benoit Bidal, baron d'Asfeld, et de Anne Fucelle, d'origine suédoise.

[80] Delarue, op. cité.

[81] Tombeaux de Jean de Soligné, comte de Dol, et de son épouse Iseulde (12° siècle), de Jean de Derval et de son épouse.

[82] Recteur d’Epiniac 1622-1639.

[83] Recteur d’Epiniac 1668-1708.

[84] Recteur d’Epiniac 1708-1734.

[85] Bertrand Robidou, op .cié.

[86] Les moines ne recueillaient qu’une faible part de leurs revenus sur La Boussac ; 3.000 L. sur un revenu de 100.000 L.

[87] François Asséré. Moine de La Vieuville au moment de la révolution. Vicaire de Trans en 1792, depuis le 1er janvier jusqu'au moi de mai. Administra la paroisse de Hirel, d'abord comme curé d'office (21 avril 1792), puis comme élu par l'Assemblée du district (15 juillet). Rendit ses lettres de prêtrise au district de Dol le 19 ventôse an II et disparut. Il tint les registres du Vivier sur Mer jusqu'au 2 novembre 1792 après le départ du curé Joseph Gervy le 28 juillet 1792. Sa dernière signature sur les registres de Vildé la Marine date de juin.

[88] Manigault ou Manigan. Moine à l'abbaye de la Vieuville au moment de la révolution.

[89] De la Bintinaye Jean Baptiste. Abbé de La Vieuville. Prêtre du diocèse de Rennes. Fils de Gilles de La Bintinaye et de Marie Anne Champion de Cicé. Fut d'abord chanoine et vicaire général de Paris. Nommé abbé par le roi le 6 juin 1784, il prit possession le 9 août suivant. Il fit faire des réparations aux bâtiments de son monastère en 1787 et posséda ce bénéfice jusqu'à l'époque de la Révolution. Armes : d'argent à trois bandes de gueules, chargées d'une fasce de même.

[90] Signalement : Cheveux et sourcils blonds, yeux bleus, nez pointu, bouche moyenne, menton fourchu, front bas, visage ovale.

Ruines de l’abbaye, 1902, Cliché M. A. Bonnesoeur,

Artiste-Peintre et Photographe à Saint-Servan,

Excursion Société Archéologique de Saint-Malo.